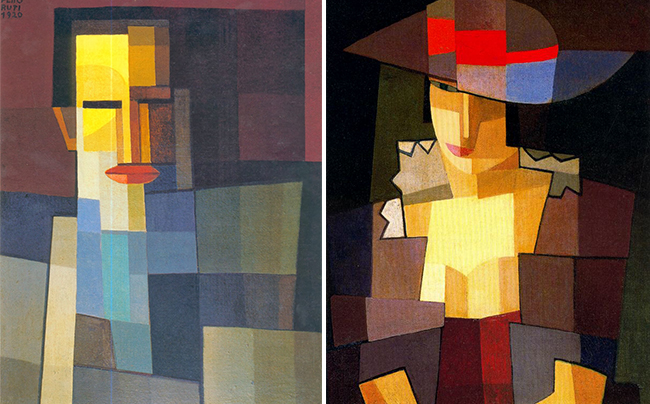

Durante un ritual que duró casi diez años Emilio Pettoruti se inició en la pintura (impulsado por su abuelo), la estudió, la vivió; y viajó a Italia, donde conoció a unos “raros chamanes futuristas” que sacrificaban las formas para hacer honores al tiempo y al movimiento; y a otros “magos abstractos” que gustaban de prácticas donde hacían desaparecer todo lo reconocible a los ojos.

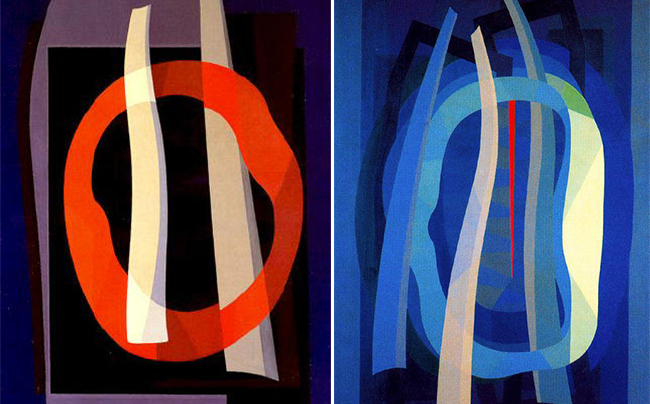

Esas prácticas serán sangre para sus venas y volverá a la Argentina para derramarlas sobre su propia poética. Pettoruti, ni lejos ni cerca del manifiesto futurista de Marinetti, pensará al arte a su manera: “Me parecía absurdo el afán futurista de dar idea de movimiento multiplicando cinéticamente brazos y pies. La idea de movimiento era, para mí, totalmente abstracta y no concebía interpretarla sino con elementos abstractos”. En 1923 expone en la famosa galería Der Sturm de Berlín; y obtiene excelentes críticas, que le darán en Europa la fama y el reconocimiento que no le dio su país de origen.

Pero cual hereje, su obra, en Argentina, será condenada por los fieles de las “religiones artísticas” oficializadas. Dicha condena tendrá lugar en el año 1924, el día 13, de lo que en su vida pareciera ser, un “no casual” octubre. La vereda de la galería Witcomb de calle Florida (donde se expuso su obra) devino en un “ring del arte”: los que estaban a favor y los que no, terminaron intercambiando opiniones a las trompadas.

El diario Crítica escribió al día siguiente: «No se ha celebrado jamás una exposición tan estomacal y reconstituyente. Las obras de Pettoruti curarán por la risa a todo neurasténico». En sus memorias Pettoruti recordará ese suceso y dirá: “Con esa exposición en Witcomb no se inicia la era en que se empieza a pintar de otro modo, sino la era en que se empieza a ver de otro modo en la Argentina”.

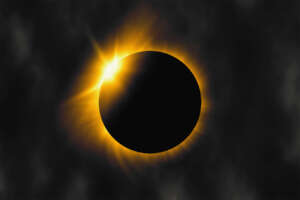

Y es que así es el ciclo eterno del arte: aquello que no se conoce, aquello que no se comprende, es condenado, y sometido a vivir (por lo menos un tiempo) en las sombras de lo aceptado. Sombras que parecieran ser el hábitat perfecto para que la semilla de lo “nuevo” germine, y crezca hasta ser alcanzada por la luz…efecto por el cual comenzará a reproducir sus propias sombras.

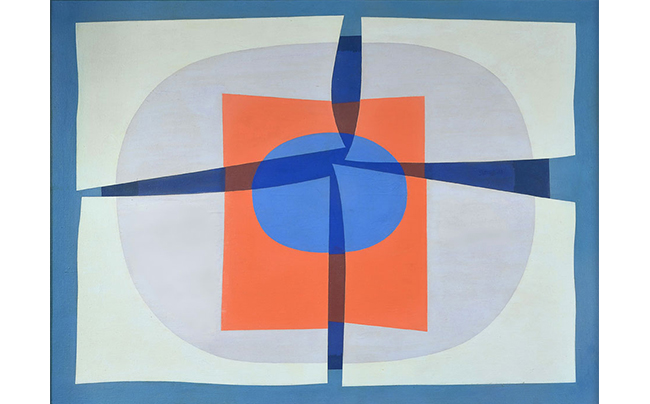

Pero detengámonos en el momento justo donde se hace la luz, y no lo digo sólo metafóricamente para referirme al artista revolucionario que luchó por iluminar la escena del arte de su tiempo, sino que también lo digo literalmente ya que, desde lo formal, sus pinturas son el resultado de una intensa exploración para plasmar la luz.

Nuestro país le dio tardíamente honores y reconocimientos a sus obras, que por fin pudieron ser expuestas sin agravios. En 1940 se realiza una retrospectiva llamada “Amigos del arte” donde pudieron verse muchas de aquellas obras que fueron repudiadas en 1924. “Recién entonces pude sacarles los vidrios a mis óleos; antes me los escupían” comentó Pettoruti. Recibió el Premio Continental Guggenheim de las Américas en 1956 y al año siguiente el Gran Premio otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.

Disfrutemos de las obras de este artista, que supo difundir con pasión el arte moderno; que llegó a ser director del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, puesto desde donde diseñó un importante programa de arte moderno que se conoció por todo el país; y que, aun viviendo sus últimos años fuera del país, no dejó de hacer de su obra una valiosa ofrenda para la Historia del Arte Argentino.

En 1971, la vida de Emilio Pettoruti dejará su cuerpo para eternizarse en su obra… ¿adivinan durante qué mes se dio este mágico suceso?